Thème : La vision

Sous thème: Une

anomalie de la vision

Sujet : Le

daltonisme

Problématique :

Une anomalie de la perception des couleurs peut-elle perturber la vie

quotidienne ?

I. Perception des couleurs par un individu normal.

Elle est formée de trois tuniques :

Mécanisme physiologique de la vision des couleurs.

II.Perception des couleurs par un individu atteint de

daltonisme.

1. Qu’est ce que le daltonisme ?

Des « aides » à la reconnaissance des

couleurs

Quel métier pour les daltoniens ?

Sécurité et convivialité du milieu de travail.

2. Origine génétique de la maladie.

Les différentes sortes de daltonisme.

4. Un cas concret de daltonisme dans une

famille : la famille BORRELLI.

Echiquier de croisement entre Noëlie et un homme

daltonien

Arbre génétique de la famille BORRELLI

III.Le daltonisme perturbe-t-il donc la vie

quotidienne ?

Sondage effectué auprès d’une population de

daltoniens

Dépouillage des tests et sondage afin d'établir des

statistiques

Les couleurs les plus difficiles à percevoir pour un

daltonien

A quelles couleurs êtes-vous daltonien ?

A la question "à quel niveau de daltonisme vous

situez-vous?"

A la question "le daltonisme vous perturbe-t-il

dans la vie de tous les jours?"

Le daltonisme permet-il de rencontrer certains

avantages?

Le daltonisme représente-t-il un handicap, un gène

dans la vie de tous les jours?

Introduction :

La vision est l’une des cinq fonctions de notre corps

impliquée dans la perception de notre environnement.

L’œil humain est un ensemble transparent qui transmet à notre cerveau, par l’intermédiaire de la rétine des sensations dites visuelles sur le monde extérieur. Souvent comparé à une fenêtre sur l’univers, l’œil est en effet celui de nos organes dont la privation nous isole du monde. Il est impliqué de façon passive dans la plus grande partie de nos activités.

Les premières études scientifiques sur la couleur

datent du XVIIème siècle avec la mise en évidence,

par Newton de la décomposition de la lumière solaire, par un prisme, en un

spectre de lumière colorée.

Au XVIIIème

siècle, la découverte du daltonisme a

été faite par le physicien anglais John Dalton qui a décrit l’anomalie de la

vision des couleurs dont il était atteint. Ainsi la voie à la première ère des

découvertes portant sur la physiologie de la perception colorée fut ouverte.

La forme la plus

fréquente de la Dyschromatopsie

est le daltonisme, une anomalie de la vue qui se caractérise par l’absence de

perception des couleurs ou par l’incapacité à différencier certaines teintes ou

couleurs.

Nous pouvons par

conséquent nous demander, si cette anomalie de la perception des couleurs peut

perturbe la vie quotidienne ?

I.

Perception des couleurs par un individu normal.

La

perception des couleurs est un phénomène cérébral, propre à l’espèce humaine,

et à quelques mammifères, due à l’excitation des cônes rétiniens par une onde lumineuse,

et à son codage très spécifique tout au long de la voie optique.

1.

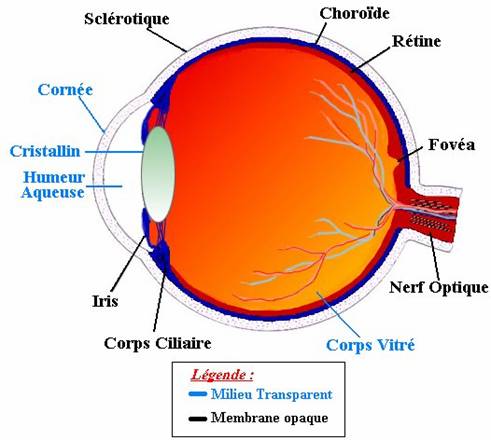

Anatomie de l’œil.

L’œil

est l'organe de la vision. Il est de faible volume (6,5 cm 3 ), pèse 7 grammes,

et a la forme d'une sphère d'environ 24 mm de diamètre, complétée vers l'avant

par une autre demi sphère de 8 mm de rayon, la cornée.

Schéma de l’œil humain :

La paroi du globe oculaire

Elle est formée de trois tuniques :

La

tunique fibreuse, externe, se compose de la sclérotique opaque en arrière et de

la cornée transparente en avant.

La sclérotique : c'est

une membrane rigide qui donne sa forme à l’œil. Devant, elle devient la cornée.

Membrane fibreuse, résistante, elle entoure et protège l’œil à l'extérieur tout

en maintenant sa forme. La sclérotique forme ce que l'on appelle couramment

"le blanc de l’œil". Elle est traversée par un grand nombre de petits

canaux (artères, nerfs, veines) et, à l'arrière, par une ouverture où passent

les fibres du nerf optique et qui s'appelle la lame criblée.

La cornée constitue la lentille principale

du système optique oculaire ; pour que ce tissu puisse remplir sa fonction il

doit être transparent et tout concourt à assurer cette transparence. La cornée

est enchâssée dans l'ouverture antérieure de la sclérotique.

La frontière entre cornée et sclérotique,

appelée limbe, est une zone semi transparente qui a la particularité d'adhérer

à la conjonctive, fine membrane qui couvre la face interne des paupières et la

portion antérieure de la sclérotique. Tandis que la cornée est avasculaire, le limbe est richement innervé et vascularisé. La

tunique uvéale, dite aussi uvée, se compose de trois

éléments : l'iris en avant, le corps ciliaire et la choroïde en arrière. L'iris est la portion la plus

antérieure de l'uvée; il est de structure pigmentée, donnant sa

couleur à l’œil et percé d'un trou, la pupille.

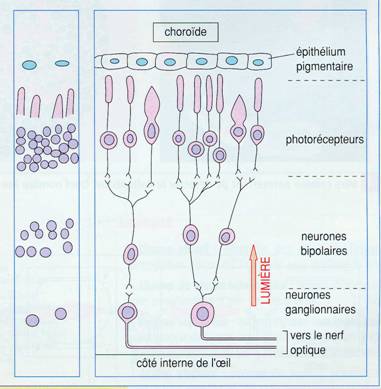

La rétine

Il s'agit d'un tissu

neuronal très fin, qui fait partie du Système Nerveux Central, de 0,1 à 0,5 mm

d'épaisseur, organisée en dix couches de cellules. Celles-ci comprennent l'épithélium pigmentaire, la couche des photorécepteurs,

la membrane limitante, la couche granuleuse et la couche plexiforme externes et internes,

la couche des ganglionnaires, la couche des fibres optiques et finalement la

membrane limitante interne.

Schéma de la rétine

Les

cônes et bâtonnets.

La

rétine, qui joue un rôle essentiel dans la vision, est composée de deux sortes

de cellules : les cellules visuelles à cônes et les cellules visuelles à bâtonnets.

La partie de la rétine composée de cônes est la rétine diurne. C'est elle qui

permet de voir les choses d'une façon précise : elle donne l'acuité visuelle ;

elle apporte aussi la vision des couleurs. Il existe 7 millions de cônes,

localisés surtout dans la partie centrale de la rétine. Les bâtonnets sont plus

nombreux : 130 millions.

Ils

apportent la sensibilité lumineuse et la perception du mouvement. Les

cônes sont principalement concentrés dans une petite dépression, d’un diamètre

d’environ 1 mm, appelée fovéa (ou tache jaune) qui se situe exactement dans

l’axe optique de l’œil.

Cette

zone, dont le centre est totalement dépourvu de bâtonnets, correspond à celle

où l’acuité visuelle est la meilleure. En dehors de la tache jaune, la rétine

renferme surtout des bâtonnets et c’est pour cette raison que la vision en

provenance de cette région est moins précise et est en « noir et blanc »

(nuances de gris).

Quand

la lumière heurte un cône ou un bâtonnet, celui-ci envoie des impulsions

nerveuses à travers un réseau de cellules nerveuses appelées cellules

bipolaires. Celles-ci sont à leur tour reliées à une autre couche de cellules,

appelées ganglions nerveux. La lumière doit traverser ces couches pour

atteindre les cônes et les bâtonnets. En y pensant bien cette conception n’est

pas des plus logiques mais ainsi est faite la rétine.

À

l’inverse, la partie la moins réceptive de la rétine est le point aveugle (ou

tache de Mariotte). Dans le champ de vision de tout oeil, il y a une petite

lacune visuelle, un trou, puisque à l’endroit où se rencontrent le nerf optique

et la rétine, là où toutes les branches terminales des fibres nerveuses de la

vue se rassemblent, il n’y a pas de cellules visuelles sur un point rond

d’environ 1,2 mm de rayon.

Il

est toutefois énormément difficile de se rendre compte que cette petite lacune

existe. Étant donné que nos yeux sont continuellement en mouvement, le cerveau

est presque toujours suffisamment informé sur l’ensemble de l’image et est donc

en mesure de suppléer à ce qui n’est pas visible pour l’œil au moyen de

mécanismes cérébraux automatiques.

Beaucoup

plus de cellules nerveuses sont affectées à notre vue qu’à aucun autre sens, ce

qui souligne l’extrême importance de la vision dans notre vie.

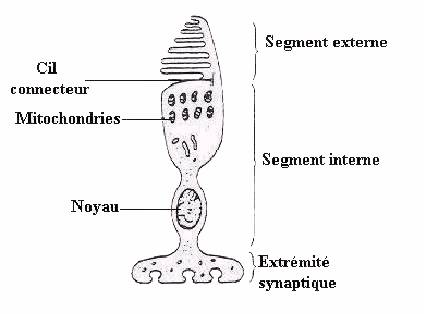

Schéma d’un cône

Au nombre de 6 millions,

engouffrés dans la rétine, les cônes jouent un rôle fondamental dans la

perception des couleurs. Le nom de "cône" leur est attribué car ces

cellules en ont la forme.

Un cône est constitué de

deux parties distinctes: un segment externe et un segment interne, ces deux

parties étant reliées par un cil connecteur (schéma ci dessus).

Les bâtonnets permettent

la vision scotopique, c'est à dire lors des faibles éclairements. La

sensibilité scotopique de l'œil est maximale pour une longueur d'onde de 500 nm

alors qu'en vision photopique, le maximum se situe aux alentours de 550

nm. Le segment interne contient le noyau et les organites (les

mitochondries, l'appareil de Golgi, etc.)

indispensables au fonctionnement de toute cellule. Le système des cônes est un

système à haute résolution mais sa sensibilité est limitée.

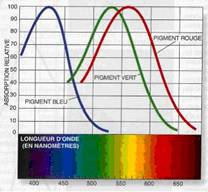

D'autres biologistes ont également pu mettre en évidence trois sortes de cônes dans la rétine humaine, ayant une absorption maximale, une dans le bleu violet, plus exactement à 420 nanomètres, la deuxième dans le vert, à 530 nm, et la troisième à 565 nm, dans le jaune rouge. Ces résultats seront confirmés par l'extraction de trois sortes de pigments des cônes de rétines humaines: un pigment sensible au bleu, le deuxième sensible au vert, le troisième au rouge.

Il

existe trois types de cônes, qui sont sensibles à une gamme particulière de

longueurs d’ondes, c’est à dire par ordre de longueurs d’ondes croissantes, le

violet et le bleu, le vert, le jaune et le rouge vont selon le degré

d’excitation se mélanger pour former des couleurs de nuances intermédiaires.

Les rayons lumineux

doivent d'abord traverser les milieux transparents de l’œil, essentiellement la

cornée et le cristallin, qui sont l'équivalent d'une lentille convergente

permettant la formation de l'image d'un objet sur la rétine. La partie de

l'espace qu'un oeil peut voir en restant immobile est son champ visuel.

L'étendue du champ visuel binoculaire (des deux yeux ensemble) est un des

critères de performance de la vision.

Schéma des

photorécepteurs

2.

Vision des couleurs

Notre

œil, s’il est sensible aux différences de valeur, du noir au blanc, l’est aussi

aux diverses couleurs.

Mécanisme physiologique de la vision des couleurs.

La

sensation des couleurs résulte de l’interaction d’une onde

électromagnétique sur la rétine, qui va

être codée puis transmise au cerveau qui l’interprète. Il n’y a pas de relation

univoque de la réalité physique à la perception de la sensation colorée, mais

une reconstruction cérébrale de la couleur à partir des multiples informations

physiologiques.

Certains

sujets ont une mauvaise vision des couleurs (dyschromatopsie).

Cette

anomalie peut être congénitale ou acquise. Si elle est congénitale, elle atteint

8% de la population. Par ordre de gravité décroissant nous avons :

![]() Achromatopsie :

elle est très rare et il n’y a pas de vision colorée.

Achromatopsie :

elle est très rare et il n’y a pas de vision colorée.

![]() Dichromatisme :

absence de l’un des trois types de cônes :

Dichromatisme :

absence de l’un des trois types de cônes :

![]() deutéranopie :

absence de cône sensible au vert : anomalie type nagel

deutéranopie :

absence de cône sensible au vert : anomalie type nagel

![]() protanopie :

absence de cône sensible au rouge : daltonisme

protanopie :

absence de cône sensible au rouge : daltonisme

![]() tritanopie :

absence de cône sensible au bleu. C’est très rare.

tritanopie :

absence de cône sensible au bleu. C’est très rare.

![]() Trichromatisme anormale

: mauvais fonctionnement d’un des trois types de cône :

Trichromatisme anormale

: mauvais fonctionnement d’un des trois types de cône :

![]() Protanomalie

(rouge)

Protanomalie

(rouge)

![]() transparente

(vert)

transparente

(vert)

![]() Tritanomalie (bleu)

Tritanomalie (bleu)

Les différents

pigments de la vision des couleurs

II.Perception

des couleurs par un individu atteint de daltonisme.

Le

daltonisme est un défaut de perception des couleurs. Sa gravité dépend de l’état

des récepteurs de la couleur situés au fond de l’œil. Bien que le daltonisme

soit incurable, des méthodes personnalisées d’identification des couleurs ainsi

que des aides visuelles peuvent aider les daltoniens.

1. Qu’est ce que le daltonisme ?

Les daltoniens ne peuvent pas reconnaître

les couleurs de leurs vêtements ni voir le texte en couleur dans un livre.

Certains ne perçoivent absolument aucune couleur.

Le daltonisme peut apparaître dans certains états pathologiques ou maladies,

après la consommation de certains médicaments ou à la suite d’une intoxication,

mais dans la majorité des cas, il s’agit d’un trait héréditaire présent tout au

long de la vie. Le daltonisme frappe environ 8 % des hommes, tandis que les

femmes sont dix fois moins nombreuses à en être atteintes.

La plupart des daltoniens éprouvent de la

difficulté à voir les verts ou les rouges, ou à les différencier. D’autres ont

des problèmes avec les bleus et les jaunes. Seule une infime minorité de

daltoniens ne perçoit aucune couleur et voit le monde en noir et blanc. Cette

minorité est également très sensible à la lumière vive et peut avoir de la

difficulté à voir clairement les objets rapprochés.

Bien des

gens de plus de 60 ans souffrent de daltonisme partiel. C’est qu’avec l’âge, le

cristallin a tendance à foncer. Il devient donc plus difficile de percevoir les

couleurs foncées et de les distinguer les unes des autres.

Comme

dit précédemment, les cellules nerveuses qui nous permettent de voir en couleur

sont appelées « cônes ». Elles sont situées au fond de l’œil dans la rétine (le

« tissu » qui nous permet de « voir »). Chaque cône correspond à l’une des

couleurs fondamentales du spectre visible, c’est-à-dire le rouge, le vert et le

bleu.

Nous

percevons le rouge à l’aide de nos cônes rouges, le bleu avec nos cônes bleus

et le vert, grâce à nos cônes verts. Chez les daltoniens, une partie ou la

totalité de ces récepteurs sont absents ou ne fonctionnent pas normalement.

On retrouve chez les daltoniens un large

éventail de sensibilités et de particularités qui se traduisent par différentes

anomalies de perception des couleurs.

En l’absence de cônes de couleur

fonctionnels, les bâtonnets prennent la relève. Les bâtonnets sont des cellules

nerveuses photosensibles qui « photographient » la lumière et la pénombre qui

nous entoure. Comme les personnes souffrant de daltonisme total n’ont que ces

cellules à leur disposition, elles ne voient le monde qu’en noir et blanc.

Des « aides » à la

reconnaissance des couleurs

Bien que le daltonisme soit

incurable, les daltoniens peuvent se donner des systèmes personnalisés

d’identification des couleurs pour répondre à leurs besoins courants. Ils

peuvent aussi apprendre à reconnaître les couleurs par leur brillance ou l’endroit

où elles se trouvent. Dans une certaine mesure, des aides visuelles peuvent

également les aider à distinguer les couleurs.

Chez les daltoniens qui voient mal

certaines couleurs, un type particulier de lentilles de contact teintées peut

faire paraître certaines couleurs plus atténuées et d’autres, plus brillantes.

Certains disent que le port d’une seule lentille leur donne une meilleure

vision et les aide à mieux fonctionner dans leur environnement. Il n’est

toutefois pas prouvé que ces lentilles permettent aux daltoniens de voir

davantage de couleurs. En outre, elles peuvent brouiller la vue et altérer la

perception de la profondeur, et ainsi entraîner des risques pour la personne

qui les porte.

Il existe des yeux électroniques portatifs destinés à identifier les couleurs.

Les capteurs qu’ils contiennent activent un synthétiseur de son qui annonce «

bleu », « rouge », etc. selon le cas. Cependant, ces

dispositifs ne lisent pas les textes et ils représentent une dépense

considérable pour le consommateur moyen.

Tous les humains naissent

daltoniens. Les bébés ne commencent à percevoir les couleurs que vers l’âge de

quatre mois puis, peu à peu, ils en viennent à voir toutes les couleurs du

spectre. Décelé tôt et bien compris, le daltonisme ne devrait pas représenter

un handicap important.

En étant informés des

problèmes auxquels font face les enfants daltoniens, les parents et les

éducateurs peuvent prendre les mesures qui s’imposent pour rendre le cadre de

vie de ces enfants sécuritaire et convivial.

Le dépistage

Le dépistage du daltonisme devrait

faire partie de l’examen médical périodique dès l’âge de quatre ans. Si le

pédiatre constate un problème de perception des couleurs, l’enfant peut être dirigé

vers un ophtalmologiste qui déterminera le degré de daltonisme et aidera à

prévoir les situations problématiques.

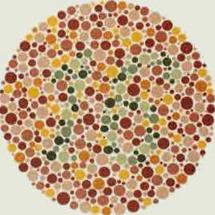

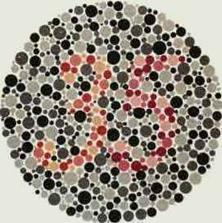

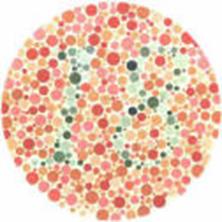

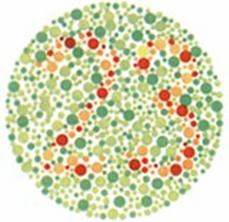

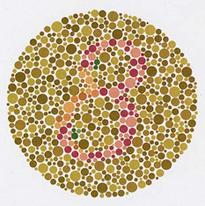

Le test d’Ishihara fut inventé en

1917. Il est certainement le plus connu et le plus utilisé de tous les tests de

vision des couleurs. L’ « Ishihara test for coloured

blindness » est un recueil de planches pseudo isochromatiques. La version

en usage courant actuellement est une réédition de celle de 1962 et comprend 38

planches. Une planche pseudo isochromatique est constituée d’une mosaïque de

points de couleurs différentes, disposés de façon apparemment aléatoire, au

sein duquel apparaît une forme sur un fond.

En réalité, les couleurs utilisées

sont situées sur des axes de confusion colorée prédéterminés pour mettre en

évidence une dyschromatopsie donnée. Le test arrive à déceler les anomalies du

type protan et deutan. Il a, pour

ces anomalies une efficacité de 98%. Le test est également conçu pour

distinguer les protans des deutans.

Il y réussit assez moyennement

avec un taux d’erreurs de l’ordre de 17%. Les planches d’Ishihara ne peuvent en

aucun cas déceler une anomalie du type bleu jaune.

Extraits

du test d’Ishihara

Quels métiers pour les

daltoniens ?

Il y a très peu de tâches que le daltonien

ne peut accomplir. Dans certaines professions toutefois, l’identification

correcte des couleurs est essentielle, par exemple, pilote d’avion ou de

navire, conducteur de train, électricien, ingénieur du son, bijoutier,

professionnel de la photographie en couleur, cadreur, dessinateur publicitaire,

créateur de mode, conseiller en mode et coloriste (le conseiller qui suggère au

consommateur quelles catégories de couleurs

« été », « hiver », etc. — lui conviennent).

Sécurité et convivialité du milieu de travail.

Les employeurs doivent savoir que les

lettres colorées sur les affiches ou dans les logiciels peuvent créer des

problèmes de fonctionnement et de sécurité pour les daltoniens. Bien que les

employés aient la responsabilité d’aviser leur employeur de leurs limitations,

ils ne pourront signaler un problème qu’ils ne voient pas. L'utilisation de

signes noirs sur un fond blanc est donc la solution la plus susceptible de

rejoindre tous les employés.

Selon la théorie dite de la « sélection en

fonction de la fréquence », c’est à dire les daltoniens étant moins nombreux

dans la société actuelle, ils auraient un avantage social à être différent des

autres. Ainsi, bien que les daltoniens ne perçoivent pas toutes les couleurs,

ce qu’ils voient leur confère peut-être un avantage par rapport aux autres

individus. En fait, certains daltoniens voient plus de détails que les

personnes dont la vision des couleurs est normale. Qui

sait, cet avantage évolutif pourrait avoir des applications que nous n’avons

pas encore imaginées.

2. Origine

génétique de la maladie.

Pour

expliquer le daltonisme, il faut remonter l'histoire des pigments:

Les

pigments de la rétine ont une séquence d'acides aminés très semblable. Cela est

du à leur origine commune.

En

effet, un seul gène ancestral commun est à l'origine des pigments. Puis trois

gènes en sont issus : un gène codant pour la rhodopsine

(le pigment contenu dans les bâtonnets), un gène pour le pigment bleu (situé

sur le chromosome 7), et un gène codant pour un pigment dont le spectre

d'absorption allait du rouge au vert.

La

différenciation du pigment rouge et du pigment vert est très récente (elle est

survenue après la séparation des continents africain et américain), d'où une

ressemblance dans la séquence des acides aminés des deux protéines: 15 des 364

acides aminés sont différents. (Cela expliquerait la présence de seulement deux

pigments chez les singes du Nouveau Monde, contre trois chez les singes du

Vieux Continent).

Les gènes codant pour les pigments verts et rouges sont situés à la suite sur

le chromosome X. Au moment

de la méiose (formation des gamètes), il y a des risques de mauvaise

recombinaison des chromosomes.

Les différentes sortes de daltonisme.

Les

études menées depuis lors ont révélé les causes de cette anomalie de la vision.

Comme nous l'avons dit, les deux gènes qui codent pour les pigments des cônes L

et M sont alignés l'un derrière l'autre sur les bras longs du chromosome X.

On

classe le daltonisme selon les 3 types de cônes atteints et l'importance du

trouble visuel.

|

|

Dichromate

(Absence du gène, donc du pigment) |

Trichromate anormal

(le gène est hybride donc le pigment a une sensibilité différente) |

|

Cone L Rouge |

protanope |

protanomal |

|

Cône M Vert |

deutéranope |

deutéranomal |

|

Cône S Bleu |

tritanope |

tritanomal |

La

tritanopie est un cas très rare (le gène codant pour le pigment bleu est situé

sur le chromosome 7, et non pas sur le chromosome X comme les gènes codant pour

les pigments rouges et verts)

Il existe

un autre cas de daltonisme où tous les pigments sont absents. Le sujet voit en

niveaux de gris, comme un film en noir et blanc : il est achromate.

Caryotype

masculin

Localisation

des gènes codant pour l’enzyme qui catalyse la synthèse des pigments

On

a pu voir que les gènes existent sous forme de deux allèles : un allèle

sain codant pour la synthèse d’enzyme catalysant la synthèse de pigments ;

un autre allèle muté codant pour la synthèse d’enzyme ne catalysant pas la

synthèse de pigments et entraînant

l’altération de la vision des couleurs.

Les

substitutions d'acides aminés qui en résultent modifient les courbes

d'absorption des pigments de façon variée, d'où des altérations de la vision

colorée qui vont d'une anomalie minime au dichromatisme. On sait classer les

formes de daltonisme; cette classification se fait selon le type du cône

atteint.

Transmission du daltonisme

Dans

les deux formes les plus courantes (déficits du rouge et du vert), la

transmission de l’anomalie est héréditaire et passe par le chromosome sexuel X.

On peut donc parfaitement prévoir statistiquement les risques encourus par les

sujets dichromates et retrouver chez les ascendants les porteurs des gènes

déficients.

En

France, la proportion de daltoniens est

d’environs 8% chez les hommes

et 0.45% chez les femmes. La tritanopie

est un cas très rare car l’anomalie est située sur le chromosome 7 et non pas

sur le chromosome X comme pour les pigments codant, rouges et verts.

Cette

différence de fréquence est due au mode d’hérédité qui est dit « récessif

lié au sexe » : en pratique, un homme est daltonien s’il a reçu le

chromosome déficient de sa mère, alors qu’une femme doit recevoir le chromosome

altéré à la fois de son père et de sa mère pour être daltonienne, éventualité

beaucoup plus rare.

Quand

une femme n’a qu’un seul des deux chromosomes déficients, elle peut transmettre

le daltonisme sans être elle-même daltonienne. Il convient encore de dire que

les fréquences rappelées plus haut sont valables pour les souches caucasiennes, le daltonisme étant beaucoup plus rare dans le reste du monde,

et presque absent dans les zones les moins développées.

On ignore encore la cause exacte de ces

disparités. Le daltonisme étant une maladie génétique, elle ne peut régresser

ni s’améliorer au court des années. Un daltonien reste donc avec le même gène

de sa naissance jusqu’à sa mort.

3. Méiose et fécondation :

Afin de comprendre d’avantage la transmission de la

maladie, nous allons expliquer comment se forment les gamètes et comment se

répartissent les chromosomes lors de la fécondation.

Méiose

La méiose permet la réduction

chromatique, réduction du nombre de chromosome de 2n à n, grâce à un ensemble

de deux divisions cellulaires successives et particulières sans phase S

intercalaire. La première division est dite réductionnelle car elle assure le

passage de 2n chromosomes à n chromosomes : au cours de la prophase I, les

chromosomes homologues s’apparient et forment des bivalents qui se séparent en

deux lots lors de l’anaphase I.

Il se forme ainsi deux cellules à n chromosomes à partir d’une cellule à 2n chromosomes. Lors de la seconde division de la méiose les chromatides de chaque chromosome se séparent en anaphase II. Chaque cellule fille reçoit ainsi n chromosomes à une chromatide. La seconde division méiose est dite équationnelle car elle forme quatre cellules à n chromosomes à partir de deux cellules à n chromosomes.

Fécondation

Elle se caractérise par la rencontre des

gamètes haploïdes, mâle et femelle, et par la mise en commun de leurs

chromosomes au cours de la caryogamie afin de rétablir la diploïdie et le

caryotype de l’espèce.

Dans les conditions naturelles, les deux

parents d’un couple sont tous deux hétérozygotes pour un certain nombre de

gènes et son génétiquement différent l’un de l’autre. Par méiose, chaque parent

produit une grande diversité de gamètes dont les bagages génétiques sont tous

différents entre eux et différents de ceux des gamètes produits par l’autre

parent.

La fécondation réunit deux gamètes au

hasard : chaque spermatozoïde du mâle est susceptible de s’unir à

n’importe quel type d’ovule produit par la femelle. Par rapport à la diversité

des gamètes produits le nombre d’assortiments chromosomiques possibles pour la

cellule œuf est alors élevé à la puissance deux.

4. Un cas concret de daltonisme dans une

famille : la famille BORRELLI.

Pour mieux comprendre la transmission du

daltonisme, nous avons réalisé un arbre généalogique de la famille de Noëlie où

certains hommes sont daltoniens. En observant les différents individus on

remarque que :

Si

deux parents sains donnent naissance à un garçon daltonien cela signifie que

l’un ou l’autre des parents porte le gène sans l’exprimer.

On

peut donc dire que l’allèle de la vision normale des couleurs est récessif.

De plus on constate que seul les garçons

sont atteints.

On

peut alors émettre l’hypothèse que le gène du daltonisme est porté par les

chromosomes sexuels ce qui confirme les affirmations

précédentes, c’est à dire soit le chromosome X, soit le chromosome Y.

Les filles ont les chromosomes XX et les

garçons les chromosomes XY. Si le chromosome Y était le porteur du gène, tous

les hommes seraient daltoniens ; ce qui n’est pas le cas. On peut alors en

conclure que ce n’est pas le chromosome Y qui porte le gène. C’est donc le

chromosome X qui est porteur du gène.

Cependant

on sait que les hommes transmettent à leurs fils le chromosome Y et les femmes

le chromosome X. Se sont donc les femmes qui sont vectrices du gène du

daltonisme et qui le transmettent à leurs fils, car c’est le chromosome X qui

porte l’allèle muté.

Démonstration

chromosomique entre les gamètes de Noëlie et celles d’un homme sain

Noëlie Homme sain

Parents Xd Xs XsY

![]() Méiose

Méiose

Gamètes Xd et Xs Xs et Y

![]() Fécondation

Fécondation

Future génération Xd Xs ; XS Xs ; XdY ; XSY

Echiquier de croisement entre Noëlie et un

homme sain

|

|

XS |

Y |

|

Xd |

XS Xd |

Xd Y |

|

XS |

XS XS |

XSY |

On constate que si Noëlie a des enfants

avec un homme sain, ils auront ainsi 50% de risque d’avoir des garçons atteints

de daltonisme et 50% de risque d’avoir des filles vectrices du gène.

Démonstration chromosomique entre les gamètes de Noëlie et celles d’un daltonien

Noëlie Homme malade

Parents Xd Xs XdY

![]() Méiose

Méiose

Gamètes Xd et Xs Xd et Y

![]() Fécondation

Fécondation

Future génération Xd Xd ; XS Xd ; XdY ; XSY

Echiquier de croisement

entre Noëlie et un homme daltonien

|

|

Xd |

Y |

|

Xd |

Xd Xd |

Xd Y |

|

XS |

Xd XS |

XSY |

On

constate que si Noëlie a des enfants avec un homme daltonien, ils auront ainsi

50% de risque d’avoir des garçons atteints de daltonisme et 100% de risque

d’avoir des filles porteuses du gène.

Cependant ils auront

50% de risque de combinaison létale.

Arbre génétique de

la famille BORRELLI

III.Le

daltonisme perturbe-t-il donc la vie quotidienne ?

Sondage

effectué auprès d’une population de daltoniens

Nous avons effectué un sondage auprès de personnes atteintes par une maladie de la perception des couleurs.

Voici le questionnaire que nous avons mis au point pour ce sondage.

Dépouillage des

tests et sondage afin d'établir des statistiques

Les couleurs les plus difficiles à percevoir

pour un daltonien

|

Couleurs vives |

80% |

|

Couleurs nuancées |

20% |

On constate que les daltoniens ont plus de difficultés à voir les couleurs vives que les couleurs nuancées.

A quelles couleurs êtes-vous daltonien ?

Statistiquement voici les couleurs les plus difficiles à percevoir par les personnes atteintes de daltonisme.

|

Vert |

70% |

|

Rouge |

80% |

|

Bleu |

30% |

|

Brun |

40% |

Pour les daltoniens, le vert et le rouge posent majoritairement le plus de difficultés.

A la question "à quel niveau de daltonisme vous situez-vous?"

Nous avons pu constater les résultats suivants :

|

Faible |

20% |

|

Moyen |

50% |

|

Fort |

30% |

On peut observer que la plupart des personnes interrogées considèrent leur niveau de daltonisme

comme moyennement élevé. (Sondage fait sur des personnes conscientes de leur maladie)

A la question "le daltonisme vous perturbe-t-il dans la

vie de tous les jours?"

nous pouvons observer :

|

Non |

Faible |

Fort |

|

40% |

30% |

30% |

Le daltonisme est présent dans la vie de tous les jours mais ne semble pas très difficile à vivre.

Le daltonisme permet-il de rencontrer certains avantages?

Par exemple dans la vie professionnelle.

|

Oui |

Non |

|

50% |

50% |

La moitié des daltoniens interrogés profitent de leur handicap particulièrement dans leur travail.

Le daltonisme représente-t-il un handicap, un gène dans la vie de tous les jours?

|

|

Oui |

|

Non |

|

Faible |

Moyen |

Fort |

|

|

50% |

30% |

20% |

0% |

Les personnes atteintes de daltonisme ressentent cette anomalie de la vision de façons différentes.

Les daltoniens ressentent pour certains, une gêne en ce qui concerne le choix des vêtements, les signalisations routières, ou encore dans le domaine du travail, en particulier celui de l'informatique.

En effet, malgré l'omniprésence de ce handicap, les daltoniens ne semblent pas très perturbés dans leur vie quotidienne.

Conclusion

L’œil est l’organe de la vision ; récepteur des

phénomènes lumineux, l’œil les focalise pour projeter l’image sur la rétine

qu’il renferme. Celle-ci à son tour, analyse cette image, commence à la coder

grâce aux cônes et bâtonnets et, par l'intermédiaire du nerf optique puis des

voies optiques intracrâniennes (cellule ganglionnaire et bipolaire), adresse le

message visuel au cerveau. Tout cela permet ainsi d’analyser l’image captée par

l’œil et pour le cerveau de recevoir une image et de l’interpréter ensuite.

On a pu observer que le daltonisme est une anomalie de la vision qui ne

perturbe pas particulièrement la vie quotidienne. Néanmoins, le daltonien doit

surmonter diverses difficultés surtout dans le domaine du travail.

Il existe cependant d’autres anomalies de la vision telles que : le strabisme, la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme qui sont plus répandues et affectent davantage le quotidien de l’individu atteint.

Lexique :

Astigmatisme:

anomalie de la vision due à des inégalités de courbure de la cornée ou du

cristallin.

Choroïde :

membrane mince située entre la sclérotique et la rétine.

Cristallin :

partie de l’œil qui sert de lentille à courbure variable.

Crossing-over :

échange physique de chromatide.

Deutanomalie :

déficience du vert.

Dichromate :

deux couleurs

Dychromatopsie : anomalie de la vision des couleurs surtout le bleu, le jaune

et le rouge.

Epithélium :

membrane ou tissu formé de cellules juxtaposées.

Exon : Dans

un gène d'eucaryote,

toute séquence nucléotidique codant, par opposition aux séquences non codant.

Hybride :

animal ou végétal qui résulte du croisement de deux sujets d’espèces

différentes.

Hypermétropie : anomalie de la vision pour laquelle

l’image d’un objet éloigné se forme en arrière de la rétine.

Iris : partie colorée de l’œil formée par une

membrane musculeuse qui joue le rôle d’un diaphragme. L’iris se situe en avant

du cristallin et derrière la cornée.

Méiose : mode de division cellulaire conduisant à

une réduction de moitié du nombre de chromosomes de chaque cellule fille.

Myopie : anomalie de la vision pour laquelle

l’image d’un objet se forme en avant de la rétine, ce qui explique une vision

de loin floue.

Pathologie :

étude scientifique, systématique, des maladies.

Photorécepteur :

zone spécialisée dans la réception des ondes lumineuses

Protanomalie :

déficience du rouge.

Rhodopsine :

pigment photosensible qui constitue le récepteur visuel des cellules en bâtonnets de la rétine.

Sclérotique :

membrane fibreuse blanche qui forme l’enveloppe externe du globe oculaire.

Strabisme : anomalie de la vision liée à un défaut de

parallélisme des axes optiques des yeux.

Uvée : tunique

vasculaire de l’œil, entre la sclérotique et la rétine.

Retour au site dumontnicolasss.free.fr